Notice

Recent Posts

Recent Comments

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 |

Tags

- 나의아저씨

- 소리벽

- 기다림으로

- 백만번 산 고양이

- 페이 발렌타인

- 미술

- 로미오와 줄리엣

- 그린 파파야 향기

- foggy #스웨덴세탁소

- KBO

- 당신이 필요해요

- 라벨 #죽은왕녀를위한파반느

- 이십세기힛-트송 #슈가맨 #주주클럽 #수필러브

- 서태지#서태지7집#서태지8집

- Bach

- 그림

- #들국화

- 이십세기힛-트송 #그리움만쌓이네 #여진 #규리 #이은주 #불새

- 한국대중음악

- 클래식음악

- 정혜정

- 오지은 #화 #익숙한새벽세시

- 아이유

- 사랑한다 사랑하지 않는다

- 신민아

- 트란 누 엔케

- 나의미도리 #노르웨이숲 #하루키

- 이은주

- Rene Jacobs

- 카이스트

Archives

- Today

- Total

Days of being wild

나의 영화이야기 본문

요샌 좀 덜하지만... 전엔 아주 편협한 영화보기 / 음악듣기를 할 때가 있었다...

뭐 지금도 다양한 장르를 즐기지 않지만 Choice에 투하되는 노력이 크게 줄어든 건 사실이다...

영화 얘기를 해본다면, 예전엔 헐리우드 영화나 로맨틱 코메디 등 대중적인 영화에 대해서는 늘 냉소적이였다...

뭐 그런 영화를 좋아한다고 하는 사람에 대해서도 그닥 매력을 느끼지 못할 정도였으니...

그 당시(: 지금 막연히 말하는 그 당시란 아마 90년대 중반이 아닐까 생각된다)엔 그래서인지 영화를 혼자보는 경우가 많았다... 사실 지금도 그렇지만 영화는 혼자보는게 가장 편하다...ㅎ

애초에 처음 수강신청을 할 때 일부러 월요일 수업은 다 빼버린다... 그리고 아침 일찍 브로드웨이나 시네하우스 등 복합 상영관을 찾는다... 그때만 해도 어디서 어떤 영화를 하는지에 대한 정보가 그다지 많지는 않았다... 그래도 지금처럼 일주일마다 상영영화가 바뀌는 일은 없었다... 야생동물 보호구역 같은 영화만 아니라면...ㅎ

그렇게 아침 일찍부터 영화관을 찾아서 조조를 한편보고 식사를 하고 다음 영화표를 끊고 커피전문점이나 패스트푸드점에서 간단하게 책(아마 KINO같은 잡지?)을 보고... 그게 가장 흔한 월요일의 일상이였다...

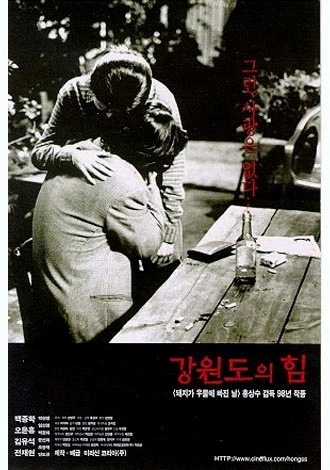

그런 내게 좋은 감독은 켄 로치, 베르히만, 왕자웨이, 홍상수, 김기덕이였고 그들의 영화는 나에겐 세상과 소통하는 텍스트였고 또 나를 포장하는 하나의 가치가 되어야만 했다.

아마 그때 누군가 내게... '영화는 그냥 심심풀이 아냐? 시간때우기나... 머 그런거에 그렇게 의미 혹은 가치를 부여하는 시간낭비를 하냐?'라고 물으면 예술작품의 아우라를 제거해버린 도구로써 영화라는 매체를 찬양한 벤야민(Walter Benjamin, The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction 1936)이나 퐁티를 인용하진 않더라도 최소한 한시간 정도는 퍼부을 수 있을 정도의 이론이 무장되어 있었다...

그리고 열정이 있었을 것이다...

그리고...

언젠가부터 이제 내게 영화란 보면서 즐길 수 있는 장르가 되어가고 있다...

영화를 읽던 Terminology는 어느새 읽기조차 버거운 거치장스러운 단어가 되었고, 영화 이론들에 대해 현학적이라는 주변인의 비판에 대해 점점 너그러워지게 되었다...

그게 언제부터인지는 잘 기억이 나지 않는다...

결혼을 하던 2001년인지 모른다... 아마 그 즈음에 먼지 쌓일 틈도 없이 쉴 새없이 봐대던 KINO를 모두 재활용쓰레기로 내보냈다...

방문 앞에 붙어있던(늘상 아부지의 눈쌀을 찌푸리게 하던) 장국영과 양조위가 잔디밭 위에서 뒹굴던 Happy Together의 포스터를 띠어냈던 때인지도 모른다...

아니면 더 이상 홍상수의 새 영화가 기다려지지 않았던 때인가?

어쨌든 난 이제 아내와 딸의 취향에 맞는 영화를 선택한다...

지난 주엔 Twightlight를 봤고 이번 주엔 벼랑위의 포뇨를 보러간다...

복수는 나의 것 때문에 박찬욱을 좋아하게 됐으면서 추격자를 보면서 몸서리치게 되었다...

하지만 그때와 마찬가지로 난 영화를 사랑하고... 또 영화는 나에게 즐거움이다...

그리고 난 나와 다른 생각을 가졌던 이들과 좀 더 자유롭게 소통하고 있다...

어차피 영화는 소통을 위한 도구였던 거 뿐이다...

난 좀 더 나이를 먹어간다...

'영화/드라마/만화' 카테고리의 다른 글

| 사랑한다, 사랑하지 않는다 (0) | 2011.11.16 |

|---|---|

| 백만번 산 고양이 (1) | 2009.01.13 |

| 씨클로 이야기 (0) | 2008.02.28 |

| 라제폰(Rah Xephon) - 에반게리온의 연장선상에서 (8) | 2007.09.15 |

| 바이준?, 바이하늘! (14) | 2007.09.05 |